人工智慧(AI)與機器人近幾年快速的發展,智慧型機器人已成為現代生活中不可或缺的一部分,為人類帶來了許多便利和舒適。從家庭助手到安全監控,再到商業服務、娛樂和教育等領域,都是智慧型機器人可以發揮的應用市場。

AI技術之所以能與機器人結合, 主要於計算能力的大幅提升、演算法的最佳化,以及大量資料的積累。這些技術基礎的條件下,AI機器人在感知、決策和執行方面具備了前所未有的能力。NVIDIA執行長黃仁勳在2024年11月在日本AI高峰會上曾說:「AI本質上就是機器人,而機器人是AI的終極運用」。

機器人在各領域的應用

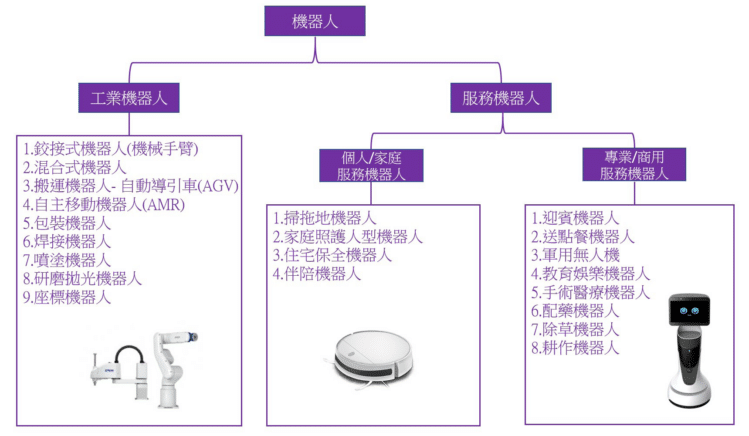

依據國際標準化組織(ISO)於2012年發表的ISO:8373:2012號標準,機器人分類為工業生產用的工業機器人, 以及服務型機器人兩大類,服務型機器人又可再進一步細分為兩類,個人與家庭用機器人及專業與商用機器人(圖1)。

圖1 機器人分類

鉸接式機器人(機械手臂)鉸接式機器人(又稱機械手臂)是模仿人類手臂功能而產生的機器人類型(圖2)。機械手臂至少具有2 ~10個旋轉接頭與客制化的關節模組,其轉軸控制透過各種精密的馬達控制技術實現,每增加一個接頭,就能提升運動靈活性。因此,高精密度的機械手臂,需要搭配高性能的CPU或GPU來進行控制。這類機器人已經被廣泛應用在電弧銲接、材料處理、機器維護和包裝作業等領域,成為工業的好幫手。

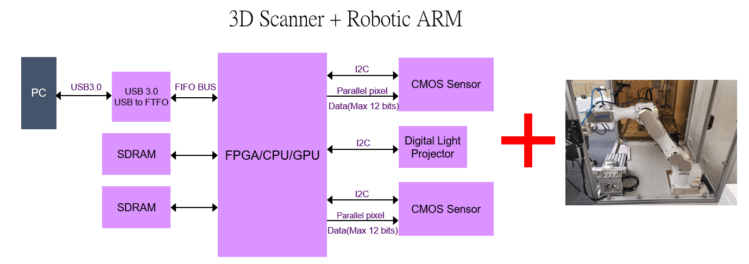

圖3是搭載了高解析度3D掃描器的機械手臂。藉由3D掃描帶來的感知能力、強大的CPU和GPU,以及軟體演算法跟人工智慧技術,機器手臂不只能執行動作,還具備了邏輯思考的能力。

圖3 3D Scanner + Robotic ARM的解決方案

這種機器人可以探測周遭的物體,按類型識別它們,並採取相對應的行動。這些能力使機器人能夠更準確、更穩定地操作,並且比以前更安全、更快速。這些進步使得機器人可以勝任更複雜的工作,例如揀選作業、判斷產品形狀、尺寸、缺陷不良篩選。由於機器視覺、人工智慧技術的進步,機器人手臂現在可以看到、分析並對環境做出反應,同時將有價值的資料和見解傳送回設備和作業管理系統。

混合式機器人

將多種機器人技術結合在一起,能完成更複雜的任務。例如把自主式移動機器人AMR(Autonomous Mobile Robot)和機械手臂結合,打造出能在車廠生產線組裝汽車的混合式機器人(圖4)。混合式機器人不僅功能更強大,運算能力也同步提升。這種多功能的設計,讓未來機器人的應用場景更加廣泛。

自動導引車

自動導引車(AGV)主要使用情境在工廠倉儲(圖5)。這種機器人可依據固定的路徑運行,執行物料運輸或物品移動的任務,是工業場景中不可或缺的工具。自動引導車主要的核心功能是根據預先設定的路線,牽引或攜帶載貨車,自動行駛至指定地點。到達後,可通過自動或人工方式完成裝卸貨物的操作,從而提升物料搬運的效率。表1則是目前主流的AGV引導方式,不同的技術原理有不同的優劣勢,部署時可依照場域條件、建置預算等條件進行評估。

隨著衛星導航技術和供應鏈的逐步成熟, 採用光達或其他感測器, 並結合即時定位與地圖建構(SLAM)技術的AMR(圖6),成為自主導航機器人的新星。這些自主導航機器人搭載3D視覺相機,在低速下能靈活完成移動和送貨任務,因此3D視覺相機是AMR不可或缺的核心技術之一。

3D視覺成像技術主要有三種,分別是飛時測距ToF(Time of Flight)、結構光與立體視覺。

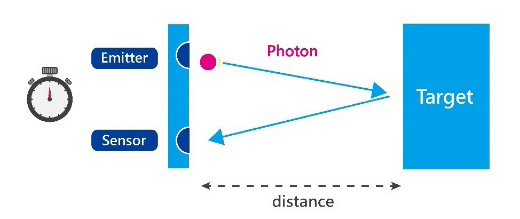

飛時測距(圖7)的原理是透過發射出的紅外線,照到物體表面再反射,由接收器量測物體不同深度位置折射回的時間,來計算出接收端跟物體不同位置的距離。

圖7 飛行測距

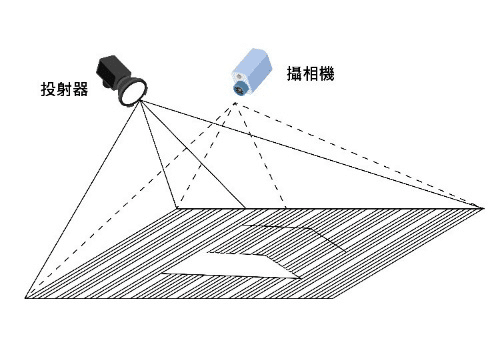

結構光(圖8)的元件組成包括投射器、相機模組。是將預定的光圖案(Pattern)投影到物體上,透過攝影機擷取的影像與原來的圖示做比對,並由分析比對出相同與差異部份,再利用三角原理來得知深度信息。

圖8 結構光

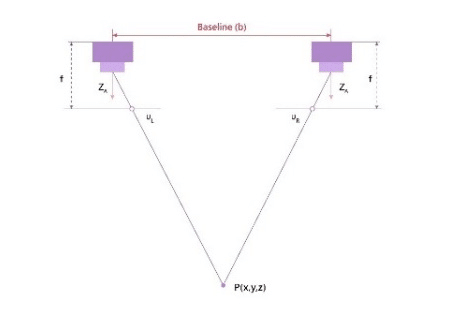

立體視覺(圖9)則是模仿人眼的三角測量方式,利用兩個攝影機捕捉影像,通過視差確定物體的距離。

圖9 立體視覺

除草機器人

除草機器人(圖10)是機器人技術整合自動化系統來實現除草的設備。這些機器人使用各種感測器、演算法以及動力驅動系統、電池管理系統,來實現自動識別、定位和去除雜草。以下是除草機器人常見的技術要素:

感測技術

除草機器人通常會配備各種感測器,如 :超聲波、紅外線、影像感測器(CMOS Sensor)、激光雷達(LiDAR)、GPS衛星定位導航來檢測周圍環境,協助其避開障礙物並精確定位。

車輪及割草機構的驅動馬達技術

驅動馬達是除草機器人的核心,負責機器的運行和移動。這些馬達通常是無刷直流(BLDC) 馬達,驅動馬達通常與車輪連接,透過變速箱來調整機器人的運動速度和扭矩。因為它們效率高、運行平穩且維護簡單。

割草部分通常由馬達驅動的旋轉刀片組成。這些電機一般是高轉速的直流馬達或步進馬達,能夠提供足夠的動力來切割草地。

機器學習與人工智慧

隨著AI的發展,許多除草機器人開始利用機器學習來改進它們的雜草辨識和行動路徑。這使得機器人能夠學習不同植物的形態和特徵,不斷提高除草的準確度。

電池和能源管理技術

電池組是提供機器人能量的關鍵組件, 通常會選擇鋰電池, 因為它們容量大、壽命長、重量輕。而能源管理系統負責監控電池的充電狀態和分配,確保各個馬達能夠高效能運行。

通訊模組的遠端監控技術

無線通訊模組, 如藍牙或Wi-F i,讓使用者能夠遠端遙控或設定除草機器人的工作參數。一些先進的除草機器人可以通過手機應用或網頁平台進行遠程監控與控制。這些應用能夠顯示機器人的運行狀態,並且允許用戶設置工作時間或自動啟動機器人。

掃地機器人

掃地機器人透過感測技術與AI自主清掃地面灰塵、碎屑與毛髮。隨著技術發展,掃地機器人已具備智慧導航、避障、遠端控制等功能,廣泛應用於家庭、商業與工業清潔領域。

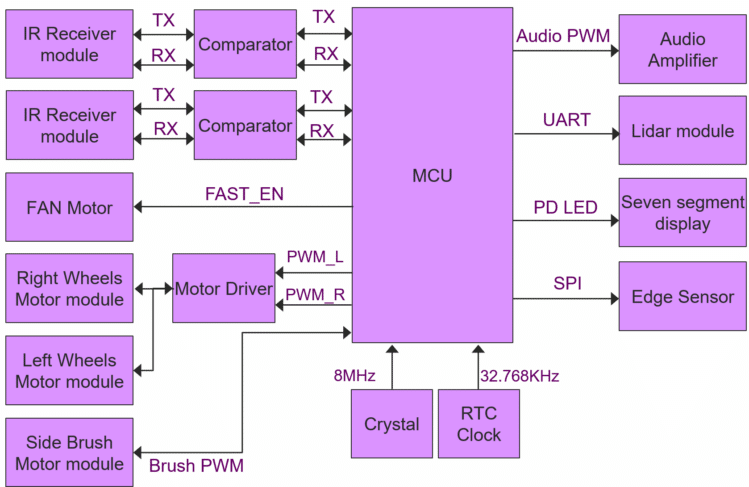

圖11是一台典型掃地機器人的系統功能方塊圖。

圖11 掃地機器人方案

應用場景

家庭環境:適用於木地板、磁磚、大理石地面等,解放雙手,自動完成日常清潔。

商業空間:辦公室、商場、飯店等公共場所,自動清潔大面積地板,提高環境整潔度。

工業用途:倉庫、工廠等特殊環境,可應對灰塵較多的清潔需求。

核心技術

智慧導航:採用LiDAR雷達、攝像頭、紅外線或SLAM技術,規劃最優清掃路線。自動避障:透過超音波、紅外線或AI視覺,識別障礙物並靈活避開。

吸塵與拖地:結合強力吸塵與水箱拖地,提升清潔效果。

自動回充與遠端控制:當電量不足時,自動返回充電座,部分機型支援APP遠端操控與語音助手整合。

人形機器人

雖然人形機器人技術上也算是AMR的一種,但它們有一個獨特的地方,就是模仿人類的外形,專注於執行以人為中心的任務,例如接待客人或執行簡單的指令。

它們的技術重點是實現在3D空間中的感知和靈活運動,通常需要配備多達十幾處以上個關節模組,來實現更多自由度的運動,如行走和執行日常任務。但人形機器人的發展,目前還面臨技術門檻高、供應鏈尚未成熟等考驗。人形機器人需要結合多種感測、運動控制、視覺和語音技術,對企業來說,既耗時又需要大筆研發投入,然而目前人形機器人的供應鏈還在摸索階段,需求端尚未有明確數量需求,因此成本結構跟技術路線也有很大的差異。

此外,跟基於數學座標的傳統機器人不同,人形機器人需要許多環境資訊做為訓練資料。但工廠的內部環境與流程均屬於企業機密, 因此工廠內若要部署人形機器人,必須根據個別需求不同場景進行專屬訓練,並結合企業的運算技術,才能確保人形機器人可在不同場合發揮功能。

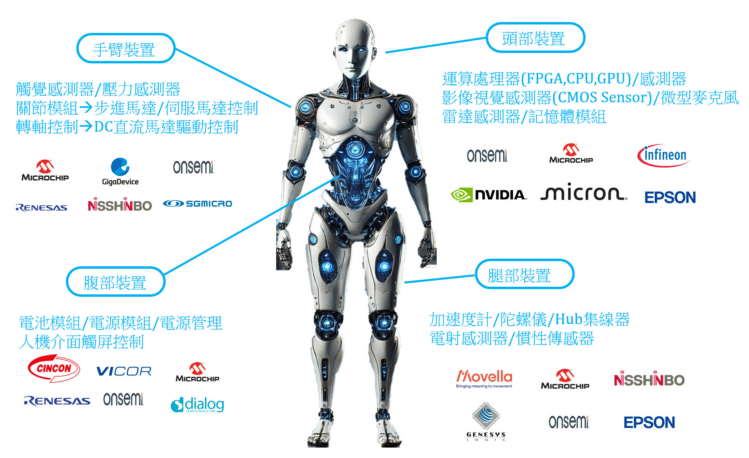

人形機器人的關鍵技術涉及多個領域,這些技術共同使得機器人能夠像人類一樣進行動作、感知環境和進行互動。圖12是人形機器人的關鍵技術與零組件。

圖12 AI機器人產品規劃應用

運動控制與機械控制系統

人形機器人的運動控制需要精密的機械設計與伺服馬達、步進馬達、直流電動馬達,客制化的關節模組及轉軸控制模組 , 讓機器人能夠模仿人類的動作,如走路、跑步、手部靈活揮手、關節動作、臉部的表情,由肌肉系統控制等,這些都需要高度靈活的機械結構配合驅動各類馬達控制,支撐人形機器人複雜的動作。

感知系統技術

視覺感知:搭配攝影機或深度相機,實現物體識別、環境感知等功能。

聽覺感知:麥克風陣列幫助機器人識別聲源和語音指令。觸覺感知:觸覺感應器和壓力感應器讓機器人能夠感知外界接觸,實現抓取、物品操控等功能。

位置與定位:機器人要通過GPS、視覺SLAM(同步定位與地圖構建)等技術來確定自身在環境中的位置。

人工智慧與機器學習

人形機器人需要強大的人工智慧支持,特別是機器學習和深度學習,用於識別環境、理解語音、進行決策等。自主學習能力使得機器人能夠根據經驗不斷改進自己的行為和任務執行。就像人類的大腦一樣,不斷接收外部資訊,再經過大腦的處理,做出正確的決策及不斷的累積經驗學習。人形機器人接收的外部資訊是各類感知器所收集來的,需要有高性能的AI處理器來做資料的分析處理及判斷。AI晶片是人形機器人運算的核心,引領運算能力和能效比的提升

語音識別與自然語言的處理

語音識別技術可使機器人能夠理解語音指令,並進行相對應的動作及反應。自然語言處理技術幫助機器人理解人類語言,進行自然對話,甚至能根據情境進行情感分析。

電池與能源管理

人形機器人需要持續運行,電池的技術至關重要。高效的電池系統和能源管理能夠確保機器人有足夠的續航力。快速充電技術和效能最佳化,更是重要的技術挑戰。

人機互動介面

人形機器人的成功需要良好的交互介面,包括觸摸屏、語音指令和手勢控制等。這有助於與人類進行直觀的互動。

安全性與倫理問題

隨著機器人技術的發展,機器人的安全性和倫理問題變得越來越重要,特別是在涉及到與人類的接觸和合作時。這包括防止意外傷害、資料隱私保護以及合理的社會角色設置。

AI/機器人合體帶動社會變革

AI未來發展充滿無限可能,隨著科技的迅猛進步,AI將在各個領域中扮演愈發重要的角色。而作為AI技術的重要載體,機器人正逐步成為這場變革的核心力量。無論是自主移動機器人、鉸接式機器人,還是混合式機器人,它們都在不斷刷新我們對未來的想像。

AI機器人產業的躍進不僅改變了傳統行業的運作模式,也為人類社會帶來了全新的生活方式。然而,要真正實現AI機器人的全面普及,還需要技術、商業模式和法律框架的共同進步。未來,隨著AI機器人技術的進一步成熟,它們將成為人類社會不可或缺的重要助力。

(本文作者為茂綸應用工程副理)